從2009年第一個“雙十一”誕生,今年已是第16個年頭。10月初,剛剛結束中秋節,還在國慶促銷期的電商平臺,已開啟“雙十一”預熱活動。

很多消費者在平臺一個接一個的“大促”中越來越理性,少了以往激情“剁手”下單和熬夜清空購物車的沖動,開始拿出筆和本計算滿減規則、優惠券疊加使用規則,下載比價軟件查看價格“大盤”,堅決不做買貴了的“冤大頭”。

新京報記者在多方采訪、調查中發現,不少消費者在“雙十一”活動前加入購物車的商品漲價了,“先漲后降”套路層出不窮,活動期間購買的商品甚至是全年最高價;優惠券使用規則復雜導致價格波動,到手“千人千價”;保價時間短,而活動周期長,以至于“形同虛設”……

“有沒有人覺得‘雙十一’特別焦慮。”一位網友在社交媒體發帖,“臨近‘雙十一’,各種平臺的活動讓人應接不暇,害怕錯過最便宜的東西……每天都在各平臺上比價,感覺很焦慮很難受,但是很難停下來。”

對于“先漲后降”等問題,電子商務專家郭濤在接受新京報記者采訪時表示,這是多種因素造成的結果。消費者和商家在對價格的認知上存在沖突,平臺對價格的監管也并不完善和規范。

郭濤認為,針對種種價格亂象,平臺應承擔更多責任,比如構建透明的規則、簡化優惠券的計算邏輯、規范商品在正常范圍內標價、推行價格溯源等。

“先漲后降”價格如“過山車”,到手價“看運氣”

10月14日,趙莫在某電商平臺一藥業店鋪看中了一盒125g的龜甲膠,價格顯示一盒為588元,可領取10元優惠券。她想等到“雙十一”,看是否更加優惠。該平臺的“雙十一”活動開始于10月15日。10月20日一早,她發現之前放在購物車中的龜甲膠,優惠前價格漲至818元、券后價為684.58元。

根據趙莫保存的價格走勢圖(價格為券后價),該商品10月14日的價格為578元,10月20日活動券后價為684.58元,頁面顯示“部分優惠活動變化,導致價格變化”。

▲10月20日,趙莫關注商品的價格對比分析。 受訪者供圖

趙莫詢問客服為什么漲價,對方表示588元一直是商品的原價,而趙莫看到的價格“可能是系統出問題了”。客服告訴趙莫自己會去反饋,但直到中午,這款商品的標價一直沒有變。11月9日,記者用不同賬號查詢此款商品,頁面均顯示優惠前價格為818元,一個賬號顯示各種優惠券疊加后為498.11元起,另一賬號查詢的價格為577.72元。

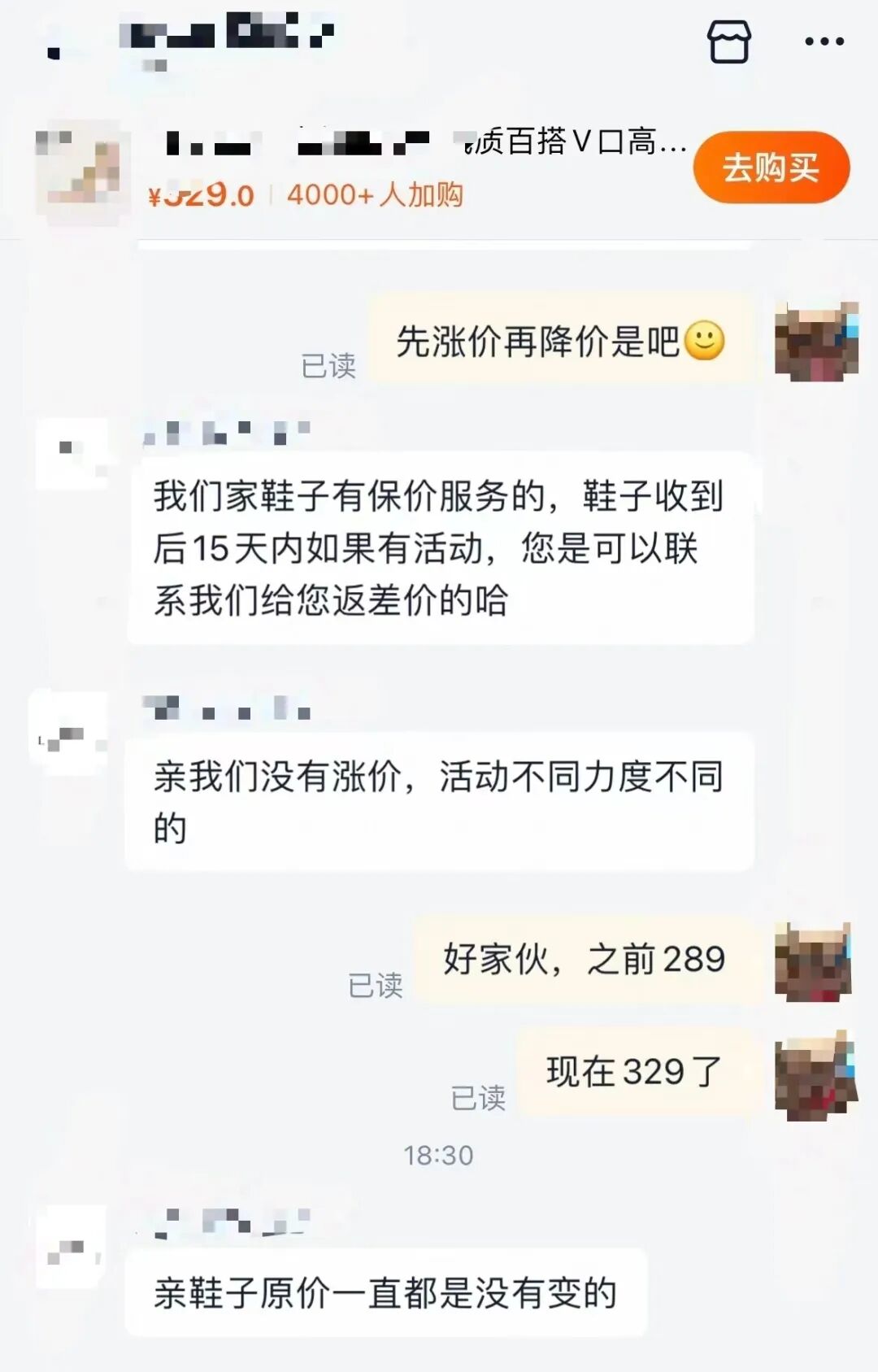

張蓓也有相同的經歷。今年9月,她在某電商平臺一女鞋店鋪購買了一雙高跟鞋,成交價格為289元。隨后張蓓詢問客服這雙鞋在“雙十一”期間是否有活動,客服回復稱“立減百分(之)十五”。得到客服的回復后,張蓓申請了退款。“結果等到‘雙十一’活動期間漲到了329元。”